.jpg)

前沿拓展:埃及棕色颜料品牌排行榜

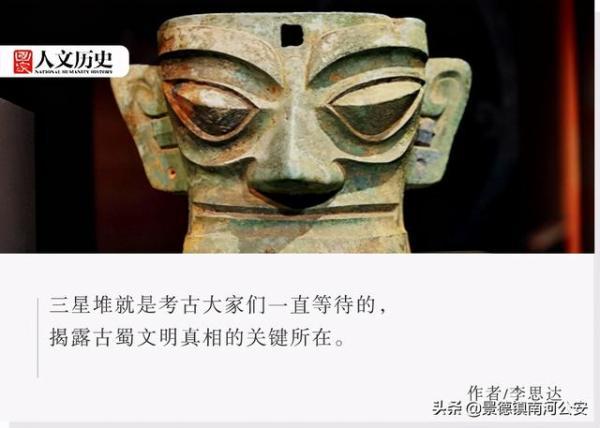

四川广汉有一个地方,一经出世便引起世界瞩目,这就是古蜀文明的标志——三星堆。从20世纪20年代末 三星堆遗址开始被世人知晓以来, 三星堆已历经近100年的考古勘探与发掘。

最近,三星堆新发现的6个坑正在开展前期考古发掘,考古人员预判,这次出土的文物将媲美30多年前的1、2号坑,还将有此前不曾出现过的器物。专家预测,此次将是三星堆祭祀区的一次重要发掘。为此,中央广播电视总台推出了《三星堆新发现》直播特别节目,将会实时报道、全景呈现三星堆遗址考古的最新发掘成果。

三星堆新发现相关新闻。来源/打量视频

据央视最新报道,“考古中国”重大项目工作进展会通报:三星堆新发现6座器物坑,现已出土金面具残片、巨青铜面具、青铜神树、象牙等重要文物500余件。

从官方最新公布的细节看,三星堆新出土金面具近300克,是目前中国早期文明考古发现的最大金面具。三星堆遗址考古发掘队的队员介绍,此前三星堆金面具的眉毛都是镂空的,但此面具“有眉骨,是突出来的”。还有细心的网友找到了“耳洞”!你还能发现啥?

那么,三星堆文明从何而来?其中又出土了哪些文物宝藏?今天,我们就一同来揭开“三星堆”的神秘面纱。

推开古文明宝藏之门

对中国考古工作者来说,1986绝对是一个成果丰硕的考古大年。这年7月18日,广汉三星堆当地的砖厂工人在取土做砖坯时,无意间打开了一座古文明宝藏的大门。以此为契机,考古工作者连续发现了两个古蜀人的祭祀坑,在这座宝藏中发掘出许多世所罕见的青铜器、玉石器、金器。特别是其中的青铜雕像,不仅数量众多,而且姿态各异,形体巨大,带有浓厚的地方色彩。出土真人大小的青铜人和人头雕像,都是全国——甚至是希腊、埃及等地区之外首次发现,而金杖、黄金面罩这些传统上被认为是西方独有的文物,也在这次发掘中出土,刷新了人们的认知。这次考古大发现,正如时任四川大学博物馆馆长的童恩正教授所说:“这简直是一个世界奇迹!”

三星堆遗址中出土的青铜鸟。在三星堆1号和2号祭祀坑中,出土了许多鸟形青铜器。有专家认为,这种鸟的原型即为鸬鹚,也就是“凫”,因而 可能是“鱼凫”部族的图腾,但也不能排除是“杜宇” 部落的图腾

然而,这次发现的意义还不仅限于此。更重要的是,通过对这批三星堆出土文物的研究分析,文物考古工作者终于能够确认,早在4000多年以前,在四川就已经有一个高度发达的蜀文化存在,其文化内涵“既不同于以鼎、鬲、鬻等三足炊具为特征的中原文化,也不同于以彩陶文化为主的西北文化。‘蜀文化’的先民们在这片沃土上过着定居的农业生活⋯⋯至迟在商代已有高度发达的青铜文化,并进入阶级社会。这组遗址群很可能是具有国家雏形的古代蜀国政治、经济、文化中心,或许与传说中早期蜀王鱼凫、杜宇的都邑有关。”

神奇的青铜人面像

三星堆出土之后,给世人留下印象最深刻的,就是那些形状奇特,样式兼具狂放夸张和细腻写实的青铜雕像。在这两个祭祀坑中,考古工作者共发掘出土了500余件青铜器,除了常见的青铜尊、罍等器物之外,还有大量的青铜人像、人面像、兽面像和青铜人头像,这些是迄今为止我国发现的数量最多,形体最大的青铜雕像群,也在其他遗迹中从未见过,具有鲜明当地色彩的青铜器。

在所有的青铜雕像中,最吸引人们眼球的自然就是纵目人面像。这三尊青铜人面像耳朵向两边展开,宛如正在飞翔中的鸟翅,而且眼珠就像螃蟹眼睛一样,呈圆柱状突出眼眶。这三件纵目人面像中,最大的通高66厘米,宽138厘米,突出的眼柱直径13.5厘米,长16.5厘米;另外一件虽然宽度略小 (77.4厘米) ,突出的眼柱也略短 (9厘米) ,但却在鼻梁上方耸立着一根高达68.1厘米的装饰物,加上这个气势十足的似卷云又似夔龙的装饰物后,整个人面像就高达82.5厘米,让人不得不佩服古蜀国工匠的想象力和冶炼能力。

三星堆遗址中出土的青铜人面像。考古人员在三星堆1号和2号祭祀坑中共发现了21件青铜人面像 (1号坑1件,2号坑20件,其中完整者14件) 。这些人面像形体较大,可能为祭祀中使用的道具

由于这三尊纵目人面像样式太过怪异,所以一经面世就惹来极大轰动,世人纷纷猜测这古蜀人到底是如何构想出这种奇异的造型,有些想象力丰富的人甚至开始猜测,莫不是古蜀人有过“第三类接触”⋯⋯当然,这只是胡思乱想而已。考古工作者却知道,这三件纵目人面像虽然奇特,却完全符合蜀地神话半信史中初代蜀王“蚕丛纵目”的描述,这三件纵目人面像间接证明了神话中的首代蜀王蚕丛并非虚构,很可能是确有其人,后来还被古蜀人代代祭祀。当然,纵目的生长方式违背人类生理常识,学者认为这应该出自古蜀从蚕丛部落延续下来的一种对神灵的想象和崇拜,可能源自《山海经》中提到的烛龙,也可能是一种综合了千里眼和顺风耳的“神、鬼、人的集合体”,并非是真有这种长相异形之人。

除了这三件最受人关注的人面像之外,在三星堆考古人员共发现了21件青铜人面像 (1号坑1件,2号坑20件,其中完整者14件) 。1号坑出土的人面像较小,高仅7厘米,宽9.2厘米,风格简朴,外形也较简单,大约是比较早期的产品。2号坑出土的人面像不仅数量众多,形体也远大于1号坑的,最大者高40.3厘米、宽60.5厘米,小者也高15.2厘米、宽19厘米,其中有些人面像眉部和眼部涂有黑色颜料,唇部涂有红色颜料,看上去更加生动。除此之外,考古工作者还在2号坑发现了9件用浅浮雕方法铸成的青铜兽面像。这些兽面像长眉直鼻,拥有硕大的眼珠和阔长的大嘴,头侧有角和尖而下垂的耳朵,看上去就像不知名野兽。

三星堆遗址中出土的青铜纵目人面像。在2号祭祀坑中共出土了三件青铜纵目人面像,其眼睛都如圆 柱一样从眼眶中突出。该件纵目人面像略小,宽77.4厘米,眼柱突出眼眶约9厘米,但鼻梁上方有根高达68.1厘米的装饰物,整体高达82.5厘米,气魄非凡

这些人面像到底有何用处?有专家推测,这可能是面具。古时面具又被称为“魌头”,在《周礼·夏官》中就有“掌蒙熊皮,黄金四目,玄衣朱裳⋯⋯以索室驱疫”的记载,可见祭祀时戴或使用面具进行通灵祈祷是一种中原传统,结合其出土于祭祀坑的事实,此说不无道理。三星堆中的人面和兽面像,很可能正是受中原文化影响。

青铜人像群透露出的神权社会

出土于三星堆2号祭祀坑中青铜立人像,可以说是三星堆出土文物中最为高大精美的文物之一。这尊人像极为高大,连同基座高达2.62米,重达180公斤,不仅在中国极为罕见,就算是放到世界古文明中也独树一帜。这尊人像体形细长,腿部有脚镯,赤足站立在一个由四个龙头支撑的方形底座上。人像浓眉大眼,头戴一顶刻有象征太阳的莲花花纹冠冕,身着龙纹左衽长襟。让人惊讶的是,这尊人像的一双手臂大得出奇,完全和身体不成比例,而且姿势也非常别扭:双臂环抱在胸前,双手中空呈持物状。在2号坑中还出土了一尊姿势和青铜立人像类似的人物残像,该像原件已被破坏,残高仅40厘米左右,但双臂姿势,双手的握孔和青铜立人像如出一辙,除此之外,其头部的冠冕极为夸张,两侧有长大的兽耳,正面方形巨口和象鼻一般卷曲的装饰物。

三星堆遗址中出土的青铜大立人像,为三星 堆出土文物中最为高大精美者之一。人像连同基 座高达2.62米,重达180公斤,体形细长,赤足 站立在方形底座上。该人像的双臂环抱在胸前, 双手中空呈持物状,据推测应为象征古蜀国身份 高级者的形象

这两尊人像手中所持之物到底是什么?或许在2号坑中出土的一个青铜神坛能给人们线索:在神坛上铸有大小两种人像,大者手握一瑞枝祥草,小者则手持前端呈禾芽状的玉璋。看来,这两尊人像或许就是手持此物,而他们高大的形体和冠冕,必然是其地位显赫的象征。这恰恰也在出土人像中得到了验证:在三星堆祭祀坑中还出土了多尊跪坐人像,和青铜大立人相比,这些跪坐人像小得可怜,最典型的跪坐人像通高仅13.3厘米,这尊人像头戴平顶双角冠,左腿弯曲,右腿单膝跪地,手按腹部,很像是在恭恭敬敬地向青铜大立人跪报,而在跪坐人像中有一尊明显地位低下,身穿右衽短衣,下身穿着犊鼻裤 (类丁字裤) ,显然只是奴仆。

除此之外,考古工作者还在两个祭祀坑中找到57件青铜人头像。这些人头像一般高40到50厘米,最小的一件仅10余厘米,造型比较一致:鼻子高大,嘴咧到耳根,眼睛呈斜三角注视下方,显得神态庄重。不过,这些青铜头像的头部却各有特色,有的是光秃秃的圆头,有的是平顶;有的人头像戴着回纹头冠,另一些戴着两角向上翘起的头盔,还有的像是将头发编成辫子盘在头上,等等。这些青铜人头像无一例外底部都被浇铸呈V字形状,显然是为了方便插入,所以专家推测,这些头像有可能是配合木制或泥塑身躯,也有可能是直接插在土台或祭坛上使用。

正是这些不同形状的青铜人像和人头像,向人们透露了古蜀国的一丝信息:这个文明很可能是一个已经产生了阶级分化的神权社会。古蜀王或许就如那尊青铜大立人一样,不仅在古蜀国拥有超群拔俗的地位,还在祭祀中负责祈福、祷告,集王权和神权于一身,而其他贵族只能在一旁跪着禀告,还有些奴隶只能打下手。而如此多祭祀用头像则透露出,在古蜀国人们重视祭祀的程度,一点不亚于中原的殷商,不过,从遗址中未发现人类牺牲痕迹来看,他们大概是用这些青铜头像人像代替了血腥的人祭吧。

正在三星堆博物馆中展出的金面青铜人头像。这些青铜人头像一般高40到50厘米,大都为浓眉大眼,高鼻阔嘴,洋溢 着粗犷豪放的风格,头像下部多为V字 形,推测可供插入祭坛或泥塑身躯使用。其中部分头像配有纯金锤锻的面具,仅露 出镂空的眼睛和眉毛,让人倍感神秘

偶然中发现蜀文化的生长点

位于成都平原西北的广汉毗邻成都,古称汉州。在离城区西7华里处有一个三星堆村。这个名字来源于当地有三个长约两三百米,呈圆丘状的黄土堆,突兀地矗立在当地平原之上,远望如夜空中一字排列的三颗星,故而得名三星堆。在三星堆的背面,隔河相望的月亮湾 (今真武村) 另有一个月牙状台地,两处恰好形成“三星伴月”状,被当地人誉为“汉州八景”之一。

三星堆文化中出土的玉戈,此玉戈类似玉璋,前锋凹入缺口较大,内刻飞鸟。 这种带飞鸟的玉戈形象组合具有三星堆文化特征,在蜀地之外罕见。 专家认为,三星堆中的戈形玉器应为祭祀中重要的道具,是古蜀人用以沟通天帝的中介物

1929年春,家住月亮湾附近的农民燕道诚因为天旱,打算和儿子一起将自己田地附近的一条淤塞的小溪淘浚一下。正当父子俩在这小溪之中掏挖淤泥时,突然挖到一个坚硬的石环,大吃一惊的父子俩费力揭开石环,发现下面是一个土坑,里面装满了各种玉器。自觉掘到宝藏的燕家人在惊喜之余不敢声张,将其掩埋回去,等到夜深人静之际才全家老小一起出动,将这一坑玉石全部运回家中。尝到甜头的燕道诚在随后一两年间又在附近四处挖掘,试图再撞到好运挖出财宝。

不过,燕道诚的好运显然是用完了,这次他不仅一无所获,而且父子两人还大病一场,差点死去。这场大病让燕家人深信是因为他们挖走地中宝藏,触犯了风水宝地的报应,便不敢再进行挖掘,还抱着“破财消灾”的想法将玉器广为分送。

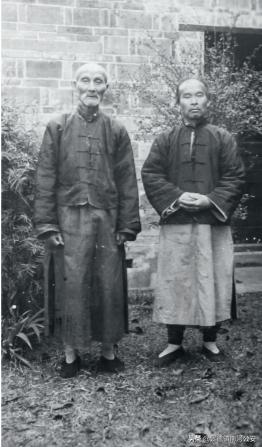

发现三星堆玉器的燕道诚 (左) 和燕青保 (右) 父子。1929年春,他们在淘浚小溪时发现大批玉 器,从而揭开了三星堆考古的序幕

不过,也正是因为他们这种迷信的行为,使得三星堆没有遭到破坏性挖掘,更让广汉有大量玉器出土的消息不胫而走,引起当地古董商的注意。经过一番炒作,“广汉玉器”成为成都古董市场的新宠,在社会上炒得沸沸扬扬,由此也引起了学界的关注。

最先对三星堆玉器产生学术方面兴趣的,是一个正在当地传教的英国牧师董笃宜 (V.H.Donnithorne) 。他从当地农民口中了解到燕氏父子挖掘出玉器之后,立即意识到其中的考古价值,便托当地驻军军官借来5件玉石器带回成都,交由华西协合大学美籍教授、地质学家戴谦和 (D.S.Dye) 鉴定。戴谦和在看过之后,认为很有价值,立即亲赴广汉对出土遗物的地点进行了初步考察。不过由于时局动荡,直到1934年,才由时任华西协合大学博物馆馆长的美籍教授葛维汉 (D.G.graham) 出面,会同当地县长罗雨苍对三星堆进行了第一次考古挖掘工作。不知道是不幸还是万幸,由于当地匪患严重,因此整个挖掘工作只进行了十天便匆匆结束,葛维汉等人这次考察发现了一些陶器、玉器和石器,并没有发现那些埋藏三星堆下古蜀文明重宝,使得这些国宝借此逃过了战乱和流失海外的风险。

虽然此次考古工作时间短暂,却是三星堆乃至整个古蜀文明考古挖掘的先声。事后葛维汉在《汉州发掘简报》中富有先见之明地认为:“我们考虑广汉文化下限系周代初期,大约公元前1100年,但更多的证据可以把它提前一个时期。”与此同时,参与此次三星堆考古工作的林名均特地给旅居日本的著名历史、考古学家,同样是蜀人的郭沫若寄去全套资料。郭沫若在研究之后,兴奋地回信指出:“如果将来四川其他地方又有新的发现,它们将展现出这个文化分布的广阔区域,并且肯定会提供更多的可靠的依据。”毫无疑问,此时这些考古大家们都已经预感到,三星堆就是他们一直等待的,揭露古蜀文明真相的关键所在。只待时机成熟,他们就能将这座宝库从沉睡中唤醒,让世人一览上古蜀地的风采。

经过回填恢复原样的祭祀坑之一,摄于2005年4月。该祭祀坑位于三星堆博物馆内,可以看到,这些祭祀坑上部填满了象牙,其中混杂摆放着一些青铜器, 在象牙层之下还有大量被砸烂和焚烧过的器具

打开古巴蜀文化的宝藏库

1980年到1981年,四川省博物馆田野考古队经过数月准备,对三星堆遗址中部东侧1200平方米范围进行了大规模考古挖掘,发现房屋遗迹18座、灰坑3个、墓葬4处,挖掘出玉石器110多件、陶器70余件以及陶片10万余,确定陶器种类有豆、罐、盆、杯、碗、壶、勺等,石器种类有锛、凿、锥、矛、刀、杵等。更重要的是,考古工作者在此处不仅发现了具有浓厚蜀地特色的房屋(“木骨泥墙”,并有穿斗夹壁的厅堂),还初步确定了三星堆遗址东、西、南三条笔直走向的土埂是人工叠筑而成,可能是城墙遗迹。至此,人们已经意识到,在三星堆发现的这个文明遗迹,是“一种在四川分布较广的、具有鲜明特征的,有别于其他任何考古学文化的一种古文化”,并将其命名为三星堆文化。中国著名考古学家苏秉琦对三星堆高度评价道:“蜀文化的生长点,就在这里。”

博物馆工作人员正小心翼翼地将三星堆遗址出土的纵目人面像取出,2007年5月摄于香港。这些三星堆文物被送往香港文化博物馆参加题为《三星闪烁金沙流采─神秘的古蜀文明》的展览。纵目人面像以其突出眼眶的眼柱而成为三星堆的标志性文物之一

从某种意义上来说,1986年广汉三星堆出现震惊世界考古大发现——1号和2号祭祀坑,既是一种必然,也是略带运气的偶然。说必然,是因为从20世纪30年代发现三星堆以来,中国的考古工作者就长期关注此地,进行了多次勘探开发,特别是从20世纪80年代开始,有关部门调集考古团队,对三星堆进行长达20年持续性的研究和发掘。如此高强度的投入,出成果只是迟早的事情;另一方面,这次发现的确冥冥中有点运气成分:1986年3月到6月,四川大学考古系、四川省文物考古研究所、三星堆工作站组织一次大规模的发掘,揭露面积达1325平方米,为历年之最。但在这次联合发掘中,考古工作者没有找到祭祀坑,反倒是工作刚结束不到一个月,被当地砖厂工人给发现了,让那些为整理联合发掘成果而留守在当地的考古工作者拔得头筹。

据当事人回忆,三星堆1号祭祀坑是被当地南兴二砖厂的工人杨远宏、刘光才发现的。7月18日这天上午,他们俩挖黏土时,突然听见传来清脆的破损声,发现土中一枚墨绿的玉璋被手中锄头拦腰击断,两人停下仔细观测,发现这似乎是一个土坑的边缘,坑中密密麻麻还有很多器物。由于考古工作队长年驻扎当地,这两位工人也大致了解保护文物重要,立即向留守人员汇报。大喜过望的考古工作者立即赶往现场。即便有了心理准备,等这些工作人员抵达时,他们还是被出现在祭祀坑中的宝藏给惊呆了。

工作人员正扶起2号祭祀坑中发现的青铜大 立人像。 该青铜大立人像整体通高2.62米,重达180千克,需要多人在坑中和坑外通力合作,才能将其运出祭祀坑

如今, 距离1986年三星堆1、2号祭祀坑的发现 已经过去35年 。几代考古人及研究者 对遗址遗存及出土器物等相关问题, 进行了一系列深入的研究与探讨, 为揭开古蜀文明的神秘面貌, 提供了丰富的资料, 在解决了古蜀文明一些疑问的同时, 也提出了更多的问题。

青铜神树。来源/四川教育发布

目前,三星堆4-8号祭祀坑的发现与发掘再次震惊世人,更多国宝重器陆续出土。

来源: 景德镇南河公安

拓展知识:埃及棕色颜料品牌排行榜

黑红相间的锦鲤、黄绿混合的森林、橘青结合的柑橘、黄红融合的山茶、靛紫拼凑的大海……颜色是美的交响诗吧,不然为什么只看文字都能感受到斑斓色彩带来的自然气息呢?

“黄色让我想起很久以前的一个夏日黎明,想起那日我许下的诺言。

如今它是代表怀旧和希望的颜色。”

△《满月》穆尼拉·纳基,美国

木板蜡画,2017

“我很喜欢用品红来创作,颜色饱满而美丽。”

△《重力影响》艾诗·基廷,澳大利亚

用人工合成聚合颜料在亚麻画布上绘制而成,2017

“黑色是一种奇妙无比的颜色。它总是作为背景存在,默默无语。

可一旦它要表达时,却是快言快语,一语破的,机敏而睿智。”

△《3-C》唐·沃辛,美国

用油画颜料在木板上绘制而成,2014

“紫色是阴影的颜色, 那是它真正的归属。”

△《犯错》伊恩·威尔斯,澳大利亚

用油画和丙烯颜料在传统石膏上绘制而成,2017

“蓝色绝非多变的颜色。它是原色,许多其他的颜色因蓝色而生。

或许有时我们未加留意,但它一直都在,且时时刻刻影响着我们。”

△《无题》康妮·戈德曼,美国

木板上的丙烯画,2017

“绿色是沉思的颜色。只有当我独处于大自然之中,远离世俗纷扰时,我才会最真切地感受到宁静与安详。”

△《克制的直率》彼得·萨默斯,澳大利亚

用油彩在亚麻画布上绘制而成,2015

自从地球上有人类存在以来, 色彩就在我们描述周围世界的过程中扮演了不可或缺的角色 。

人类对于色彩的探索也持续了千百年。

最早的时候,人们 从大自然中提取 矿物颜料。

到了早期文明社会,人们学会了 创造大自然中原本并不存在的颜色 。

于是便有了中世纪手抄本的五彩缤纷,文艺复兴时期的艺术成就,以及20世纪现代主义的蓬勃发展。

现代科学为我们带来了更多全新的颜色,有的鲜艳无比、超乎想象,有的会让物体的立体感凭空消失,有的甚至能在完全黑暗的环境里发光。

跨越数千年,颜料的历史可谓悠久而漫长。

它们借助各种奇特的方式到世界各地“旅行”,如果你想了解关于颜料的种种就打开这本书吧。

色彩理想国:图说颜色的历史

[英] 大卫·科尔斯 著

[澳] 阿德里安·兰德 摄影

华中科技大学出版社-有书至美

2020年6月

有的颜料来自我们脚下的土地,有的则昂贵无比,只有国王和教皇才能拥有。

无论贵贱,它们都给这个世界带来了美。

从古至今,所有关于 龙和甲虫、炼金术和毒药、奴隶和海盗 的故事,书中都有相关生动的描述,它们无一例外地与颜料的创造有着密不可分的联系。

不要犹豫,一起色彩冲浪吧。

灯黑从史前时代就已经存在。

这种 耐光、持久、不透明 的蓝黑色颜料在 4000多年前被古埃及人用来绘制壁画 ,尤其是墓室壁画。

与木炭的灰黑相比,灯黑更加细腻,颜色也更深,在当时颇受人们偏爱。

灯黑,顾名思义,是 从油灯中收集烟灰制成 的。制作过程很简单:在油脂燃烧产生的焰火上面悬置一块凉凉的平板,碳就会沉积在表面。

传说中的古希腊艺术家阿佩利斯通过收集燃烧的象牙灰发明了一种叫“象牙灰”的灯黑。

从古至今,灯黑一直都被用来制作书写和绘画用的墨水, 颗粒很细,不需要进一步研磨 。

与第一位埃及法老同一时代的中国人将灯黑和动物胶混合制成了中国墨水。近年来,真正的灯黑颜料已普遍用乙炔气取代了各种油脂,得到的炭黑也更纯。

这是第一种人工合成的颜色。

埃及蓝的发明大约 与吉萨大金字塔的建造是同一时代 ,可以追溯到大约5000年前。

古埃及人认为蓝色是天空的颜色,由于天然蓝色矿物石青和青金石等都极为稀有,他们便想出了自己制造蓝色颜料的办法。

得到埃及蓝并非偶然,而是经过精确配比才制造出来的。

这种颜料是由石灰、铜、硅石和泡碱加热制成的,埃及人在原料烧制过程中可以极其精准地 将窑内温度控制在接近830摄氏度 。

著名的奈费尔提蒂王后(Queen Nefertiti)王冠上的蓝色便是埃及蓝,这种颜料还广泛用于壁画、雕塑和石棺。

它从埃及传播到美索不达米亚、古希腊和罗马帝国的广阔疆域, 克诺索斯宫、庞贝古城和古罗马的壁画上也都使用过这种颜料 。

埃及蓝在 整个古典时代使用广泛 ,但是随着罗马帝国的衰亡,制作方法一度失传。

1798年拿破仑远征埃及,进一步促进了对埃及蓝的研究。最终,在19世纪80年代,这种颜料的化学成分被鉴定出来,制造过程也重新被人们掌握。

一种漂亮却致命的颜料。

雄黄被称为“ 砷中的红宝石 ”,具有 极强的毒性 。

这种红色矿石晶体可以用来生产丰富的橙色颜料,但它的主要成分是二硫化二砷。 雄黄通常与黄色含砷矿物雌黄共生于同一矿床中 ,在温泉附近的地热裂缝中较为多见。

雄黄在古埃及使用不多,但从美索不达米亚到印度和远东地区的艺术家们都对雄黄青睐有加。

在古罗马,雄黄和雌黄一样,在颜料贸易中占据重要位置, 古罗马人把它作为一种橘红色颜料用于绘画 。

虽然雄黄的橙色极为诱人,却有很多可怕的用途。在整个中世纪,雄黄都被用作老鼠药。 而在中国,雄黄常被撒在房屋周围以驱除蛇虫。

16世纪的 意大利画家提香是为数不多的雄黄倡导者 。在欧洲绘画中极少使用雄黄,原因很有可能是当时欧洲有另一种橙色颜料——铅丹,更好用也更受欢迎。

18世纪时,出现了毒性小且更稳定的颜料,雄黄的使用便逐渐减少了。

色彩理想国:图说颜色的历史

[英] 大卫·科尔斯 著

[澳] 阿德里安·兰德 摄影

华中科技大学出版社-有书至美

2020年6月

这种著名的颜料来自肉食性海蜗牛。

泰雅紫是从腓尼基提尔古城(今黎巴嫩境内, 腓尼基的意思是“紫色之地” )当地的一种软体动物中提取出来的。

泰雅紫的生产已有至少3500年的历史了。

在古希腊传说中,泰雅紫是赫尔克里斯发现的。有一次,赫尔克里斯看到 他的狗满嘴紫色,便意识到那颜色来自狗刚嚼过的蜗牛 。

每只蜗牛只产出一滴染料, 一盎司 这种紫色染料就需要大约 二十五万只蜗牛 。

在罗马帝国生产泰雅紫的高峰期,城市里便能闻到数百万只腐烂蜗牛散发出的腐臭恶气,这意味着当时泰雅紫的生产已经逼近了城镇边缘,当初 成堆的贝壳到现在还散落在地中海东海岸 。

泰雅紫在古时只有地位高的人才有权使用。在古罗马帝国,对泰雅紫的使用规定则更为苛刻, 只有皇帝才能穿上“真正的紫色”染制的衣服 。

未经允许穿着泰雅紫服装的人会受到极端严厉的惩罚,包括没收财产、剥夺官职,甚至会判死刑。

1204年十字军东征,君士坦丁堡沦陷,制造泰雅紫的方法也在西方文明进程中逐渐遗失,直到1998年才被人们重新发现。

它是浆果,种子还是别的什么吗?

事实上, 红蚧是一种无翅介壳虫 ,生长在欧洲南部和东部的大红栎上。

从大红栎的树枝上小心地将红蚧刮下来,将树脂包裹住的雌红蚧压碎后再放入碱液中煮沸就可以得到一种红色染料。

从历史上看,红蚧颜料是 古埃及人从美索不达米亚进口的一种非常重要的纺织染料 ,它的贸易路线曾经覆盖了当时从欧洲到中国的各个地区。

西班牙在古罗马统治时期, 给首都纳税额的一半都是用红蚧染料来支付的 。

红蚧这个名字来自梵语词“krim-dja”,意为“源于虫子”,在希伯来语中,它被称为“tola’at shani”,意为“源于虫子的猩红色”。

随着15世纪新大陆的发现,红蚧颜料被胭脂虫颜料取代。到19世纪70年代,欧洲用红蚧颜料作为纺织品着色剂的历史便一去不复返了。

从也门驶往埃及的船上载着龙血竭。

大象不断同嗜血的龙作战。天气寒冷,龙渴望饮象的热血,所以当大象经过的时候,龙会潜伏在路旁两侧,用它长长的尾巴缠住大象的后腿。

大象倒地时便压在龙身上,这时它们周身被彼此的血染红。龙的血和大象的血混合在一起,冷却后就凝结成了一种物质,即龙血竭。

——这是16世纪的航海家理查德·伊登讲述的关于龙血竭的奇幻故事。

事实上, 龙血竭是从索科特拉岛的龙血树提取的一种石榴红色的树脂 。

龙血竭这一奇幻的名字来自 古罗马作家普林尼的《自然史》 一书,这本书写于公元前77年, 两年之后,普林尼死于维苏威火山喷发。

龙血竭 一直被用作着色剂和药物 ,也用于 炼金术 。

作为一种颜料,它主要用来给清漆着色。涂在黄金上,可以营造出更加红润的效果。在医学上,龙血竭可以治疗腹泻、皮肤病和高热。

色彩理想国:图说颜色的历史

[英] 大卫·科尔斯 著

[澳] 阿德里安·兰德 摄影

华中科技大学出版社-有书至美

2020年6月

文艺复兴时期调色板之王,比黄金还贵。

群青是从天然岩石青金石中提取出来的,几千年来几乎都是从阿富汗进口,这个名字来自拉丁语,意思是“海那边的蓝色”。

研碎的青金石是淡蓝色,虽然颜色较淡,但 早在6世纪,拜占庭手稿和阿富汗壁画中就已使用 。

青金石中含有黄铁矿和白方解石杂质,需要先将其去除掉,才能得到文艺复兴时期画家们所钟爱的群青色。

提取过程据说源于9世纪阿拉伯的炼金术 ,包括如何研磨青金石,如何与蜡和树脂的糊浆混合,复杂且耗时。混合后的糊浆在碱液中反复地揉洗,才能得到蓝色的青金石颜料。

每100克青金石中只能提取出4克纯正的群青颜料。 由于成本高昂,这种颜料 只有绘制最重要的画作时才会使用 ,例如绘制圣母玛利亚画像。

大多数画家会将其与釉料一起,在不透明底色上薄薄地涂一层,以节约成本。

19世纪时人们发明了廉价的合成群青,天然群青很快便无人使用了。

众所周知, 朱红曾让矿工们精神失常。

1566年,西班牙国王将那些被判刑的罪犯遣往阿尔马登的汞矿服刑。

矿下的工作条件恶劣又危险,而且汞的毒性众所周知,当时很难找到工人自愿到矿区工作。

囚犯们挖掘朱砂矿,并从中提取汞。 朱砂既可用来指天然硫化汞,又可用来指由硫化汞制成的 不透明的大红色颜料 。

16世纪下半叶,四分之一的囚犯在获释前便已死亡。

朱红就是用硫化汞合成的,它制作方法是由一位阿拉伯炼金术士在8世纪左右传入欧洲的。

这一加工过程所得到的块状物是黑色的,但是把它放在平板上掺水研磨后就会变成红色。

朱红可以与 两种基本物质 硫黄 (曾被人们认为是一种贱金)和 水银 结合在一起,这使得 炼金术士对它异常感兴趣 。

对中世纪的手稿插画师来说,

最重要的黄色来自藏红花的雄蕊。

那个时候, 用8000朵手工摘取的藏红花,仅够染出100克的丝线 。

用藏红花制出的橘黄更浓烈,纯度高,呈半透明状, 可以用来描绘出金箔的颜色 。

藏红花色最初被称为波斯黄, 古代苏美尔人用藏红花作为香水和药物 。

古埃及人用它来给木乃伊的绷带染色,古罗马皇帝用它来给浴盆增香。

自古以来,人们都用藏红花给织物染色, 中国古代皇帝的黄袍就曾用它来染色 。

除了收集藏红花雄蕊较为困难,整个颜料制作过程都极其简单,只需把成绞的藏红花线浸泡在釉浆里一整夜。

只可惜这种橘黄易褪色 ,现存的中世纪手稿中原本用它混合别的颜色绘制的绿色树木、小草和衣服,如今只剩下蓝色。

廉价且不易褪色的合成颜料出现后,藏红花色作为颜料的使命便很快终结了。

色彩理想国:图说颜色的历史

[英] 大卫·科尔斯 著

[澳] 阿德里安·兰德 摄影

华中科技大学出版社-有书至美

2020年6月

这种中世纪的墨水始于瘿蜂。

春天,瘿蜂刺破栎树柔软的新芽将卵产在里面,栎树在蜂洞周围逐渐长出小坚果状的凸起。

这些 具有保护作用的凸起就是栎瘿,是制造浓黑墨水的基础物质 。

在欧洲, 至少从5世纪开始,鞣酸墨就是人们书写和绘画时所使用的标准墨水 ,直到20世纪依然还在使用。

染坊工人将栎树上的栎瘿收割回来,根据成熟度和单宁含量进行分级。

蓝色和绿色的栎瘿尚未完全成熟,含有瘿蜂幼虫,单宁酸含量较高。

只有在白色栎瘿中才有瘿蜂成虫,为了逃脱,它们会在栎瘿上咬出一个洞。

制作这种鞣酸墨需要将压碎的栎瘿泡在水中发酵以释放出浓浓的棕色单宁酸。

上好的鞣酸墨通常会逐渐变暗,呈现出浓重的紫黑色。

这种墨水能够牢固地附着在羊皮纸或牛皮纸上,而且与印度墨水或其他配方的墨水不同, 即使反复摩擦或清洗也不会消退 。

在当代的英国,所有关于出生、婚假和死亡的官方证明还在使用这种鞣酸墨水来书写。

这红色真的是血做的吗?

早在公元前700年,这种鲜艳的猩红色颜料就已经在美洲开始使用,那里的 印加人和阿兹特克人对这种红色颜料无比珍爱 。

胭脂红是自然界所产生的最红的一种染料, 猩红色来自胭脂红酸,这种酸是雌性胭脂虫为驱赶其他捕食者而分泌出来的 。

大约需要 14000只雌性胭脂虫 才能制造 100克胭脂红色淀颜料 。

西班牙征服者埃尔南·科尔特斯于1519年进入阿兹特克的首都特诺奇提特兰城,他发现那里的市场到处都是成捆的精致纱线,这些纱线全都染成了特别漂亮的深红色。

西班牙征服阿兹特克帝国后,胭脂虫也成为西班牙重要的出口产品。

为了保护他们独有的出口物品, 西班牙人竭力掩盖这种红色染料的来源 ,对外称这种颜料来自一种类似豌豆的植物,晒干后的胭脂虫看起来确实很像干瘪了的浆果。

最初的误导传言使得胭脂虫红成为有史以来被守得极严实的商业机密之一,即便到了今天,在拉丁美洲只有可卡因一种作物可以与胭脂虫红在价格上一争高下。

这是一种有毒的黄色颜料。

藤黄是从东南亚当地特有的一种树木中提取的, 类似橡胶的提取方法 ——

人们在藤黄树的树干上做一个很深的切口,把一个中空的竹筒小心地放置在下面,乳汁般的黄色树脂就会注满竹筒。

把收集到的树脂放在火上烘烤,蒸发水分,干燥后,将固化成柱状的树脂取出,经过磨制制成亮黄色粉末。

8世纪时,日本、中国和泰国的绘画颜料都是用这种树脂加工制作而成。

17世纪初,藤黄传入欧洲,作为一种透明的暖调颜料深受当地艺术家们的喜爱,但后来人们发现藤黄还是最适合用来画水彩画。

英国艺术家透纳就是使用藤黄进行创作的代表人物。

可惜的是,像许多有机颜料一样, 藤黄在强光下也会迅速褪色,现在在绘画中已很少使用了 ,人们发明出了新的耐光合成颜料取代了藤黄。

色彩理想国:图说颜色的历史

[英] 大卫·科尔斯 著

[澳] 阿德里安·兰德 摄影

华中科技大学出版社-有书至美

2020年6月

这种颜色正如它的名字一样可怕。

这种深褐色颜料又被称为mummia(木乃伊)或caput mortuum(死人头),是 用古埃及木乃伊(人和动物)的皮肉、骨头及其包裹物制成的 。

在中世纪欧洲,人们认为这种由木乃伊制成的棕色物质具有药用价值 。这种看法源于古希腊人在医学上对沥青的使用。

医生们使用木乃伊棕来治疗疾病的做法一直延续到18世纪。

1586年,一位名叫约翰·桑德森的英国旅行者参观了埃及的一处古老的乱葬坑,还在尸体中间漫步。

他描述了自己是如何“ 掰下尸骨的不同部位……并把骷髅的头、手、胳膊和脚等不同部位带回去展出,供人们观赏 ”。

木乃伊棕早在16世纪就被用于绘画,到了18、19世纪时得到了最为广泛的使用, 这种深棕色颜料呈透明状,在油画创作中,多用它来处理明暗关系 。

当人们对它那令人不寒而栗的起源有了更深的了解后,对古代埃及文化艺术的重要性也越来越尊重,人们 慢慢地便不再热衷于收集和买卖这种颜料,也不再用其进行绘画创作 。

木乃伊棕渐受冷遇,到19世纪末便基本被弃用了。

这种致命的绿色颜料含有铜和砷。

舍勒绿是一种不透明的黄绿色颜料,1775年由瑞典化学家卡尔·舍勒发明。

舍勒绿的发明意在取代铜基颜料铜绿和孔雀石绿。由于当时绿色颜料极其匮乏,舍勒绿很快便作为绘画颜料流行起来。

但由于舍勒绿具有毒性,且遇酸和硫黄会变色,很快便不再受人们的青睐。

1808年,人们试图改良舍勒绿时,研发出了 翡翠绿(乙酰亚砷酸铜) 。

这是一种比舍勒绿更持久的颜料,但当它 接触到含硫的颜色,如镉或群青时,仍然会变成褐色 。

然而,翡翠绿比以前任何一种绿色都更鲜明,很快便受到了染匠和艺术家们的喜爱。

翡翠绿是将铜绿和砷的化合物进行反应而得到的,就像它的前身舍勒绿一样,毒性极大 。

不幸的是,翡翠绿广泛用于壁纸印刷其致命毒性很快便暴露出来。

颜料与空气里的水气发生反应时,会产生有毒的含砷蒸气。 在潮湿的气候下,这些有毒的蒸气能杀死托儿所里的孩子们。

早在1815年,人们就已经开始怀疑是颜料的问题,但直到几十年之后,才完全禁止了这种颜料在日用品及食品中使用。

翡翠绿也叫施韦因富特绿、韦罗内塞绿或维也纳绿——事实上,它有八十多个不同的名字, 称呼的不同也在一定程度上掩盖了它的恶名 。

“我终于发现了大气层的真正颜色,

它是紫色的……”

1881年,克劳德·莫奈说出了上面这番话。

印象派画家如此喜爱这种新色彩 ,以至于评论家说他们患有“ 紫罗兰狂热症 ”。

锰紫颜料发明于1868年,在现代艺术中发挥了重要作用。

锰紫生产成本相对较低,呈现出不透明的紫红色,问世后很快取代了颜色较弱的钴紫。

虽然锰紫的着色度一般,但那紫色精致而富有光泽,这种特性与印象派的理论完全一致。

印象派画家认为阴影不是黑色的,而是具有颜色的,其颜色即为光源的互补色。

色彩理想国:图说颜色的历史

[英] 大卫·科尔斯 著

[澳] 阿德里安·兰德 摄影

华中科技大学出版社-有书至美

2020年6月

还原近60种颜色的本来面貌 ,听它们诉说一个缤纷的世界。

☾ 市面上少见的独特视角

你知道高贵的紫色是用肉食性海蜗牛制成的吗?你能想象曾经画家所使用的颜料曾是致命金属、有毒矿物、尿液、粪便,甚至是压碎的昆虫制成的么?

独具匠心,聚焦人类历史上颜色及颜料的前世今生, 揭秘制作方法 ,是一本引人入胜的 色彩科普读物,适合艺术家、设计师、历史迷、科学爱好者阅读 。

☾ 世界知名颜料制作师 X 国际摄影大师联手呈现

大卫·科尔斯是澳大利亚朗里奇美术颜料的创办人和首席颜料制作师,是世界上最受尊敬的油画颜料制造师之一。

阿德里安·兰德,是一名商业摄影师,拥有超过二十二年的工作经验,所创作的摄影作品曾多次获得国际摄影大奖。

☾ 颜料的发明史,也是科技的进步史

书中汇集 180张高清图片 ,以及超多好玩的 冷门色彩知识点 ,图文结合,讲解有趣,知识性和可读性兼具。